梨乡神韵 正是春回大地万象更新之时,原平市原东社中学(现东社镇中学)校园内喜气盈盈,全校师生沉浸于欢度母校66华诞的喜悦之中。与此同时,人们依然不能忘记2021年盛夏,一群古稀老人聚集母校的情景——他们是该校原初中老三届20班同学,大家共同约定,借着自己还能走得动,再看看这所哺育他们共同成长和向理想启航的地方。 半个多世纪之穿越与怀想 是日艳阳高照,人们从四面八方涌进几辆小车,直驱同河对岸老校旧址。沿路远远近近的梨果树生机盎然,梨花盛开季节已过,接天绿色秀美如碧,小车在其中涌动,很有一种波峰浪谷间簇拥起伏的感觉。 一路上无头绪地问,无头绪地答,不断地惊诧,不断地感叹,尽管年逾七旬,但精神矍铄,兴致勃勃,似乎回到昨天那个青春年少的年代……只见前方一片高层建筑群在绿荫中突兀而起,应该就是老校旧址。越走越近,心情早已按捺不住,不知谁喊了一声“到啦”,大家从往日情怀中醒来。 东社镇(今同川镇)联校校长郝瑞田、东社镇中学校长樊志远迎接了各位学长。一阵寒暄,大家步入校园,只觉得眼前一片敞亮,明显感觉占地面积比原来大了许多。 您好!少小别离,老大归来,有过多少岁月沧桑,想起您的时候,是全身热血回暖, 心头万般感慨的时候…… 大家脚步轻轻,寻找、回忆、交流……一排排曾经的平房,变成重重叠叠高大突兀的教学楼和学生宿舍楼,校园四周有大树高耸,围成一个大大的绿色襁褓,守护着校园。来到办公楼前,两位校长介绍,只有楼前道路两旁大树,还保持着原来的位置。抬眼望去,谁也不敢相信当年那些不起眼的小树株,如今长得雄伟高大正值盛年。土地还是那块土地,树木还是那些树木,学生却一届接着一届,大家彼此望望稀疏的苍发,感情复杂地笑笑。一阵轻风吹过,缓缓摇动的树梢似乎在向人们打招呼,欢迎这些曾经的孩子远行归来回家探望…… 人啊,那些青少年时期的事情,总是刻骨铭心没齿难忘。

寿山水库 张存良 摄 为一所远离繁华的老校梳理身世 原东社中学地处闻名全国的同川梨乡。原平市地形特点一般讲,东西两山中间平原。其实东面并不是山,而是川。一条同河由西北向东南,冲击出一道低谷蜿蜒南行,直到定襄县、五台县境汇入滹沱河。两岸坡梁沟谷纵横,海拔明显比西面山势低了许多,犹似中国地形西高东低之势。学校即坐落在同河上游东北岸方向,冬天,万物萧瑟,只有山泉汩汩呼唤着春天的信息;春天,洁白一色的漫野梨花向世界展示自己的纯静;夏日,齐天绿荫一宝螺,正是催生梦想的时候;秋天,校园与梨园双双挂果,是“金瓜”待摘的季节,也是莘莘学子与母校洒泪难舍之时。学校西北方向即闫庄(现称东闫庄)村,南行不远即东社镇(今同川镇)所在地。 《原平县志》载,“1956年9月,随着全县高小毕业生的增加,在轩岗高小、兰村高小、东社高小分别附设了初中班,一度称为‘戴帽中学’”。这应该是有文字记载的东社中学雏形的诞生。 《原平市志》载:“1959年9月,根据山西省教育工作会议精神,对办学条件差,布局不合理,师资差的中学进行了调整,全县保留范亭中学(初中班14个),兰村中学(初中班5个),东社中学(初中班6个)3所重点中学。”“1962年8月,经山西省教育厅核准,范亭中学、原平中学、东社中学、兰村中学为县直中学。”“1967年,兰村中学更名为雷锋中学,东社中学更名为工农兵中学。” 《原平县志》载:“1969年7月,雷锋中学、工农兵中学各招二个高中班。”“1975年5月……工农兵中学恢复东社中学校名。” 《原平市志》载:“1987年,全县共有县直高中6所,即范亭中学一校、范亭中学二校、原平一中、东社中学、兰村中学、轩岗中学。” 究竟什么时候由市办(即县办)中学改为镇办中学,暂时没有找到相关记载。查“百度”这样说:“东社中学坐落在原平市东社镇东阎庄村东南,1956年开始建校,一年后新校落成,1969年,改初中为高中,1988年复改为初中。2004年由东社联校代管……多年来,为党和国家培养了万余名优秀人才,尤其是对同川人才的培养功不可没。” 如果继续考究,据樊连威先生主编的《东闫庄樊氏族谱》载,该村樊氏家族子孙,为春秋时期孔子七十二贤人之一樊迟后裔。村子周围曾有多个用砖石垒砌的巨大毛笔状建筑,笔尖朝上,村人叫文笔塔。校址东面同河支流对面,是被称为晋贤故里的郝隆家乡上社村。南行不远的王东社村,是曾担任北京大学、清华大学著名教授、《辞海》语词学科主编李毓珍,和范亭中学第一任校长、原南开大学副校长温宗祺的故乡。诸多文化前贤之血脉,为这个不起眼的山区学校铺设了一条长长的文化脉络。 由“戴帽”初中,到正式初中、正式高中,再到初中建制,从市办中学归由乡镇联校代管,过程甚是曲折。但无论哪一个阶段,优质学生代代有,喜讯年年传。高中阶段不时有优秀学生被录取到国家名校,还有参加奥林匹克竞赛,被直接录取到各类高等院校的。改设为初中以后,每年中考成绩依然名列前茅,大批优质学生被输送到本市原平中学、范亭中学和忻州一中、太原实验中学、山西大学附属中学等名校。这些学生参加高考以后,很多被录取到985、211高校,包括天津大学、上海交通大学、北京大学、清华大学等。 回首流金岁月 漫步校园,大家从教室玻璃窗前悄悄向里望去,同学们神情专注,秩序井然。看着同学们的认真劲儿,50多年前入学时的情景油然浮现眼前……每个人像刚刚出巢的小鸟,拿着入学通知书,来到这座生疏而美丽的校园。从此户口迁到学校,农村娃开始吃国家供应粮,这真是莫大的换位。学校条件简陋,但对农村孩子们来说,已经是“天堂”啦。新的环境,新的老师,新的同学。最让人们兴奋和惊讶的是,别看地处偏僻远离县城,带课老师可是出身不凡。毕业学校有山西大学的,山西师范学院的,北京师范大学的,南京师范学院的,上海师范学院的,清华大学的……他们从全县乃至全国来到这个小小山区,是真正地献身山区农村教育。 天蒙蒙亮起床,日复一日,有书声荡川谷,有歌飞振林樾;一天天成长,一次次攀越,与日争时,与理想齐长。老校长丁三印表情严肃,大家望而生畏;教导主任郭苏文,像个慈祥老父亲,每天课间操事无巨细无不检点;曹怀义老师虽说是清华大学高才生,但每见到同学笑容可掬非常亲切,被颂为越伟大越谦卑;栗建明老师据说当过国家级体育比赛裁判员,举手投足风度超然,大家暗地敬佩;弓展华老师从山西大学数学系一毕业就来到这里教数学,课堂提问谁要答不来,骂一声“猪脑袋”反而觉得亲切可爱;顾鑫发老师是上海人,千里迢迢分配到这里,说一口上海口音的普通话,课堂语言条理严谨,因不习惯北方面食,每天将母亲从上海寄过来的大米和什么南方佐料,拿到伙房蒸熟;从北京师范大学来到学校的左祥云老师,第一节课堂,就把深奥的物理课与同学们的好奇心轻松融为一体;智先财老师标准身材气宇轩昂,兼具文艺专长,每次把全校文体活动组织得井然有序;郭映奎老师相传是旧制范亭中学高才生,轻声轻气把外语课讲解得精细入微;侯俊彦老师操心全校吃喝拉杂,还辅导一个小晋剧组,把学校的气氛提整得极有地方特色;张模老师讲语文课抑扬顿挫声情并茂,高潮处还带有各种形象动作,直让人心驰神往,融入那“精骛八极,心游万仞”之高地;裴溪老师的历史课,听起来慢条斯理,却把重大场面讲得如临其境,荆轲刺秦让全场屏住气息,白门楼斩吕布刘备曹操各怀心机……还利用课余时间给大家讲行书草书,什么“举身为乙未”,什么“乙九贴人飞”;翟春娥老师课堂上一丝不苟,生活中却像个老妈妈絮絮叨叨,亲切温暖;郝海峰老师竟然是当年《晋察冀日报》邓拓部下老编辑人员…… 大家享受着,幸福着,如果说小学阶段是文化启蒙时期,那么中学阶段应是人生走向和理想定位时期。

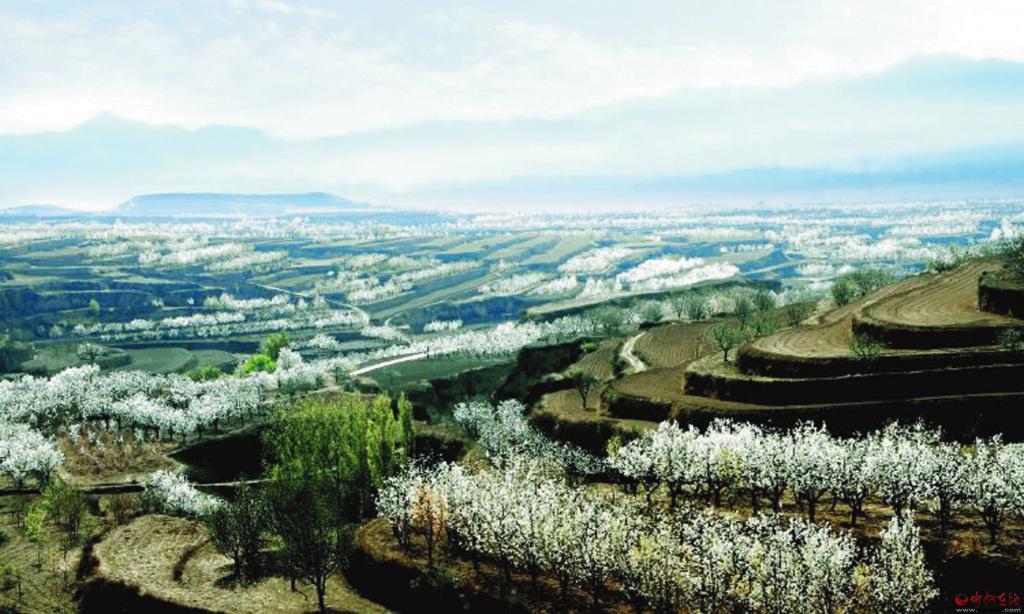

每到梨花盛开时,只见梨花不见学校 老三届,一个无法忘却的时代记忆 进入21世纪以来,一个新词在各种场合频繁出现,甚至成为一个专有名词:老三届。这一称谓对于当年那些上山下乡的知识青年来说,无疑是一段终生难忘的青春记忆。 老三届通指1966届、1967届、1968届三届初、高中毕业生,年龄与新中国不相上下,他们是真正地与祖国的命运连在一起,共同担当,共同奋斗,走过一道道沟沟坎坎…… 老三届最典型的相同是同时毕业于1968年。大家怀着对革命的向往,直接从学校走向社会,被派往全国各地的村落和边疆。他们胸中燃烧着对祖国对人民的炽热之情,无私地把最美丽的年华奉献于那里的山河土地。东北的白山黑水,西北的高原漠土,中原大地、大江南北……祖国四面八方,无不留下他们的足迹。 由承欢父母膝下到承受各种考量,住地窖,睡帐篷,风霜雨雪,流血流汗,有过疲累,有过委屈,有过欣慰,依然任劳任怨,无怨无悔,以明亮的心境看周围,看世界,看自我,变得更坚强,更豁达,把最美好的青春时光演绎得热血沸腾,在坚韧和自励中历练出一种特有的胆识和胸襟。他们对当年生活过的农村、牧区、草原、椰林、兵团和黑土地至今魂牵梦绕,牵挂着那里的父老乡亲、那里的山山水水沟沟洼洼。 进入改革开放以来,那些饱经岁月之磨砺与洗礼的老三届学子,面对人生和新形势的再次考验时,依然对信仰矢志不渝,对国家情感炽烈,对人民感恩知足,力求为曾经的青春再谱新曲,继续和祖国一起承担各种艰难和考验,成为社会的中坚,时代的中坚,家庭的中坚,被全社会誉为最有特色最具奉献精神和值得尊重的一代人…… 农村老三届的人生际遇 东社中学的老三届,原本就是草根家庭农民子弟,上山下乡对他们来说,走的是一条从农村来,再回到农村之路。比起城市老三届后来有回城的政策,他们没有——原本的城乡差别,注定了大部分人的命运在农村度过一生。 “子在川上曰:逝者如斯夫!”他们真的老了吗? 那些爬满脸颊纵横交错的纹理确实勾勒出他们的老,而谈吐和神情中却很难找到明显的老气,尽管都成了爷爷奶奶姥爷姥姥辈,脉搏中跳动的节律依然强劲,每当孙子外孙辈问起那些过去的故事,他们显得神情凝重…… 当时除在校被选拔入伍的同学,其余毕业以后,都回到农村,真正地接受贫下中农再教育,沿着父辈的足迹当了普通农民……那些快要老掉牙的话题,忽而近了,忽而又远啦……有过苦涩,有过梦想,有过反思,有过汗流浃背,有过破茧重生,有过心神疲累,有过自我彻悟……也许是那个时代的特色?一次一次的赤胆忠心,一次一次的自我激励,父母血汗育儿孙,何曾怕辛苦?生为人子,继承父业,报效故土,悠悠生命之履,务求活出个人样儿来……转眼五十多年过去,不再青春,但生命力依然旺盛!满有兴味地和儿子辈孙子辈商讨种田信息与技术,学农机学养殖痴迷电脑手机,交流传统文化与世界文明接轨,行吗?行与不行心里觉着行,不信人生晚秋,不信一江春水向东流,虽不能至,心向往之…… 1972年始全国推荐选拔上大学,极少数同学经过层层竞争努力,成为工农兵学员,打开了新的人生视野,只是比例太少,大部分人没有继续深造的机会。恢复高考以后,有的人成功参加了高考,还是有不少同学不具备报考资格;或已经娶妻生子不方便再有奢望。尽管如此,依然有很多同学通过自我进取,到部队的,进工厂的,到行政事业单位的,换了新的环境,开拓出各自不同的精彩人生。有些成为著名学者、教授、主任医师、高级工程师,或军界、地方大大小小的领导干部…… 日复一日,那些一直面对黄土躬耕不止,长年累月挥汗禾下的回乡学子们,其中很多人由普通社员逐步被选拔为小队(村)干部、大队(村)干部、大队长(村主任)、支部书记,把一个村庄领导得有声有色。还有很大一部分人当了教师,从代教、民办,到公办,到校长,桃李遍天下…… 他们很普通,很平凡,很努力,在坡梁沟壑的褶皱中坚持着自己的信仰,在风雨和疲惫中撰写属于自己的生存价值和社会价值。 耿耿愿景,为母校祝福 回望流金岁月,怀想一路爬坡,所谓风风雨雨,所谓人生感怀,其实皆属人生常态。或者说,人之一生境遇越曲折,承受能力越强,脚下的路越宽。凡是那些认准了走对了的,最后的回报率越丰厚。有云“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身……”,大人物也罢,小人物也罢,这个话题似乎无不道理深深,意韵深深,说明老幼皆然,古今相通。相见时难别亦难,大家互道珍惜,共祝晚年幸福,安康,如意!此去经年,不能放下的,还是这块不能忘却的故地。梦寐之根,生命之系,多种感触心底涌动,祝福母校的明天更美好,学子更优秀,发展前景更广阔。儿行千里母担忧,其实母子间的牵挂,往往心有灵犀互为牵挂。 所幸这种牵挂代代传承,1956年至今,近70年间老师生老病退换过一茬又一茬,不变的是学风班风校风持之以恒,勠力同心孜孜耕耘的传统不变,上级体恤因时因地关切不变,父老乡亲视如体己精心呵护不变……几十年教与学的功夫,既在课堂,也在课余,校领导和带课教师的身影脚步,深入远远近近的村庄,坐在村民炕头,与家长交流,向社会问计,秉持“为每个孩子拥有成功的人生奠基,为每个家庭通向幸福的彼岸起航,为社会多一个有用人才冶养底蕴”的宗旨理念,把讲台当舞台,把校园当家园,把社会当老师,把传承当使命! 校训:“精诚、精专、精细、精致”; 校风:“自信、自省、自律、自主”; 教风:“尊重、敬爱、科学、高效”; 学风:“励志、笃学、实践、体悟”。 校长们说,不图红杏出墙,不为争抢眼球,实实在在干些事情。其实桃李不言,下自成蹊,深耕广育,砥砺前行,有什么付出,必有什么回报。 在大批中小学生从农村到城市、从小城市到大城市的大环境下,这里的在校学生不减反增,且年年有城市学生到这所没有城市喧嚣只有树荫环抱的学校,年年师资生源“双稳定”。由高中改制为初中以来,中考成绩单同样始终排在全市乡镇中学前列,每年各种各样的奖状、奖牌、奖杯、锦旗……一系列荣誉用另一种方式,为这所农村老校打上不老的生命印记: “原平市农村优质教育示范学校”;“原平市教育系统农村寄宿制学校管理先进单位”;“原平市教育系统农村现代教育技术应用先进学校”;“原平市中考先进单位”;“教学教研工作先进单位”;“市政府‘青年文明号’”;“原平市‘脱贫攻坚’突出贡献奖”;“原平市社会治安综合治理先进单位”;“原平市劳动竞赛集体二等功”;“忻州市教育系统先进集体”;原平市创建农村优质教育现场会…… 由此想到,办学地址究竟选在通衢闹市好,还是乡间郊区优雅僻静的地方好?美国耶鲁大学、英国剑桥大学、中国北京昌平大学城……好多中外大学建在农村,中国历史上那么多进士、状元不也是从穷乡僻壤中走出来的吗?山不在高,水不在深,学不在唯名都巨市。成长之轨迹,天时、人和固然重要,地理环境同样重要。没有优势感,没有自命不凡,起于毫末,履于勤奋,学以积跬,春华秋实陶冶情志,甘于寂寞中勾勒未来人生经纬之坐标框架,同样可以成才——这一课题留给那些专门从事和研究农村教育的专家学者们,也许能发现更多更新的密钥。比如城乡教育之差异与上行跋涉之异同,生于忧患与安乐间的区别与励志方式,能不能找到这样的细节与案例,相信不乏其例。(李旭丰) |